作者:Charlie Miao

噻蟲胺是有拜爾公司和日本Takeda武田公司共同開發(fā)的具有噻唑換的新煙堿類殺蟲劑,具有廣譜殺蟲活性且活性與吡蟲啉相似

簡介

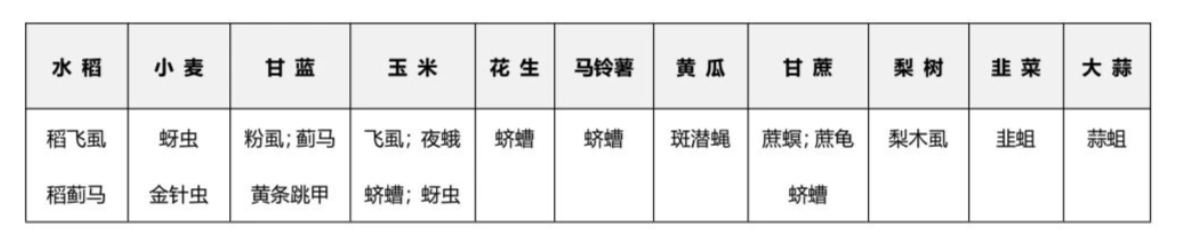

噻蟲胺是有拜爾公司和日本Takeda武田公司共同開發(fā)的具有噻唑換的新煙堿類殺蟲劑,具有廣譜殺蟲活性且活性與吡蟲啉相似。主要用于水稻、蔬菜、果樹及其他作物上,可以防治半翅目、鞘翅目、雙翅目和某些鱗翅目類害蟲,如水稻稻飛虱、柑橘木虱、蔬菜蚜蟲、薊馬、跳甲等,其中在柑橘木虱市場上具有較好的發(fā)展前景。根據(jù)公開資料搜集整理,目前國內(nèi)原藥設(shè)計(jì)產(chǎn)能3700噸/年,未來新增8000噸/年。目前國內(nèi)主要生產(chǎn)商為江蘇中旗、山東海利爾、河北威遠(yuǎn)、岳陽宇恒等。國內(nèi)每年總產(chǎn)量在3000噸左右,其中出口折合原藥1200-1500噸左右、內(nèi)銷1000-1200噸左右。

合成方式方法:

張明媚,孫克等(2010)用分解 l-(2 一氯噻唑一5一甲基)一2一硝基亞胺基一3 ,5一二甲基一六氫一l,3,5 一三嗪的方法合成了噻蟲胺 ,產(chǎn)品含量 ≥96%,合成總收率58.6%f以硝基胍計(jì)),原料成本 ≤12萬元。她反應(yīng)該工藝路線具有選擇性較高、反應(yīng)條件溫和、反應(yīng)時(shí)間短 、產(chǎn)品純度高 、易于實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的特點(diǎn)。

防治病害:

市場前景

噻蟲胺于2002年上市,2004-2009年五年的全球銷售額年平均增長率達(dá)到27.9%,其中2005年銷售額為1.62億美元,2007年銷售額增至3.65億美元,2009年銷售額3.25億美元,2011年噻蟲胺的銷售額達(dá)到了4.05億美元。

噻蟲胺作為地下害蟲防治產(chǎn)品,尤其是對(duì)韭蛆、蒜蛆及蠐螬的優(yōu)秀防治效果,完美替代了有機(jī)磷農(nóng)藥,成了當(dāng)代防治地下害蟲的″頂梁柱″。

目前,噻蟲胺國內(nèi)顆粒劑登記數(shù)量已經(jīng)達(dá)到50個(gè),復(fù)配登記22個(gè),復(fù)配對(duì)象分別為聯(lián)苯菊酯、殺蟲單、氯蟲苯甲酰胺、氟氯氰菊酯、殺蟲雙等,登記靶標(biāo)主要甘蔗蔗龜、蔗螟,玉米蠐螬、二點(diǎn)委夜蛾,花生蠐螬等。

價(jià)格趨勢:

截至發(fā)稿日期,噻蟲胺的原藥價(jià)格一直70元/kg左右徘徊,近期價(jià)格有所回升。

限制情況

禁限用國家或地區(qū)及措施:(1)歐盟(限用)。 禁止噻蟲胺在戶外使用,只能在永久性溫室使用; 種子處理劑處理過的種子只能在溫室使用,且作物 整個(gè)生長期只能在溫室中。(2)加拿大(限用)。 噻蟲胺在果樹、草莓、市政、工業(yè)和住宅草坪的葉 面施用被限制。西葫蘆、黃瓜、南瓜等葫蘆科蔬菜 葉片噴施每年限用一次。

替代產(chǎn)品:

拜耳作物科學(xué)公司針對(duì)部分新煙堿類殺蟲劑的高蜂毒問題, 開發(fā)了一種新型新煙堿類殺蟲劑——氟吡呋喃酮(flupyradifurone),該藥劑可高選擇性地作用于多種刺吸式口器害蟲,速效性好,持效期長,且與常規(guī)新煙堿類殺蟲劑無交互抗性。作者會(huì)對(duì)此產(chǎn)品進(jìn)一步跟蹤。

另外,呋蟲胺、 氟啶蟲酰胺、蟲螨腈、螺蟲乙酯、唑蟲酰胺、吡丙 醚等品種,可作為噻蟲胺的主要替代產(chǎn)品。

總之,噻蟲胺作為新煙堿類的殺蟲劑,市場對(duì)其接受度比較高,如上文所述,可以應(yīng)用在水稻田,韭菜田等地,在東南亞等國家具有較好的防治效果,但是由于其噻蟲胺對(duì)蜜蜂等傳粉媒介可能有高風(fēng)險(xiǎn),歐洲等西方國家開始對(duì)噻蟲胺做出了限用規(guī)定。如此看來迭代是大趨勢,雖然噻蟲胺目前的市場還算比較穩(wěn)定,但是長期來看,市場上還是青睞對(duì)蜜蜂低毒的新型產(chǎn)品。

參考文獻(xiàn):

[1]李晨雨,臧傳江,朱少杰.新煙堿類殺蟲劑氟吡呋喃酮的研究開發(fā)現(xiàn)狀與展望[J].農(nóng)化市場十日訊,2018,0(24):30-32

[1]9個(gè)殺蟲劑品種的全球禁限用情況及可替代產(chǎn)品[J].農(nóng)化市場十日訊,2020,(8): 46-49

[1]主艷飛,左文靜,莊占興,崔蕊蕊,郭雯婷,范金勇.噻蟲胺研究開發(fā)進(jìn)展綜述[J].世界農(nóng)藥,2017,第39卷(2): 28-33

[1]張明媚,孫克,吳鴻飛,楊浩,張弘,趙靜,楊賀選.噻蟲胺的合成[J].農(nóng)藥,2010,(2): 94-96

【免責(zé)聲明】:我們尊重原創(chuàng)。部分文章來源互聯(lián)網(wǎng)及其他公眾平臺(tái),版權(quán)歸原作者所有,僅供學(xué)習(xí)和交流使用,不具有任何商業(yè)用途。如有侵犯您的權(quán)益或版權(quán)請(qǐng)及時(shí)告知我們,我們將及時(shí)進(jìn)行處理!

全部商品分類

全部商品分類